El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, tiene algo en común con los cuatro exmandatarios que le precedieron. Todos se han quejado de tener “mala prensa”. Y cada uno ha decidido cómo enfrentarla. Flores, desde que era candidato, llamaba a La Prensa Gráfica para quejarse de las preguntas que le andaban haciendo los periodistas de ese periódico en los mitines. Después, se atrevió a sugerir quién no debía ser asignado para una de las entrevistas anuales que acostumbraban dar, a algunos medios, los presidentes areneros cuando llegaba el aniversario del 1 de junio.

Flores, de hecho, tuvo un ataque de rabia por las críticas sobre la mala gestión durante los terremotos de 2001 y trató de boicotear comercialmente al medio que mejor lo planteó: canal 12. Una maniobra que seguramente nunca olvidó el ex periodista televisivo Mauricio Funes cuando reunido con su padrino Miguel Menéndez (Mecafé) y Herbert Saca, otro de sus “operadores políticos” (eufemismo para no llamarlos repartidores de sobornos), habló de conseguir y divulgar el documento clave que alertaba a la Fiscalía sobre el desvío de los donativos de Taiwán, para “joder a Paco”.

Cuando gobernaron Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol aún no se terminaban de depurar las redacciones que habían funcionado con periodistas complacientes y “menteros”*. En esa época, había poca “mala prensa”. Es decir, no estaba en el ADN de los periodistas el gen de vigilar y cuestionar al poder.

Durante la guerra y los primeros años de la posguerra quienes mejor entendían el oficio eran los periodistas internacionales. La masacre de El Mozote en la que fueron asesinados casi 1,000 salvadoreños en 1981, publicada primero en The Washington Post y The New York Times, es el ejemplo emblemático del vacío que existía en el periodismo nacional. Pero también me viene a la memoria la entrevista que Jorge Gestoso, entonces periodista de CNN, hizo a Alfredo Cristiani cuando le increpó sobre la Ley de Amnistía de 1993 que bloqueó todo intento de conocer la verdad e impartir justicia sobre los crímenes durante la guerra.

La radio, desde entonces y hasta hoy, cubre casi solo hechos del día y retoma las bombas informativas que sueltan otros.

En televisión, a finales de los años noventa y principios de los 2000, sí había una figura contrapeso que, con preguntas incisivas y algunos reportajes, ponía “el dedo en la llaga”. El periodista se llamaba Mauricio Funes. Años después, ya del otro lado de la cancha, el presidente Mauricio Funes (2009-2014) se encargó de inaugurar un nuevo estilo de ataques a la prensa y de “gestionar la crítica” para mover, personalmente, la opinión pública a su favor. Y lo hizo con los medios a los que estaba acostumbrado: un programa semanal de radio y televisión. Recordemos que él odiaba las redes sociales y decía que eran pérdida de tiempo. Se incorporó a twitter hasta tres meses después de dejar la presidencia cuando finalmente entendió que el político de hoy ya no se mueve solo con eslóganes y anuncios de publicidad y que la tecnología ha facilitado el acercamiento y la penetración directa de los mensajes al ciudadano-votante. Bukele lo visualizó un par de años antes y se graduó de Master en Tecnopolítica el pasado 3 de febrero.

Al arrancar el siglo XXI, los periódicos ya habían avanzado en esto de hacer “mala prensa”. Durante la administración Flores (1999-2004) salieron publicaciones sobre corrupción que también terminaron en condenas judiciales: Carlos Perla, expresidente de Anda, y Raúl García Prieto, expresidente del Banco de Fomento Agropecuario, por mencionar dos casos.

El Faro, que nació en 1998, marcó la pauta de los periódicos digitales y delineó con más precisión el rol fiscalizador sobre la clase política. Saca (2004-2009) lo vivió desde el principio hasta el final, pero quizás no sufrió tanto con las publicaciones porque él era pragmático. Se jactaba de tener en su mesa de noche un borrador que se pasaba por la frente para no recordar nada de lo que publicaba “la mala prensa” sobre él o sus funcionarios, como el ministro de Salud Guillermo Maza o el ex secretario de la Juventud Carlos Alemán, señalados por malversación de fondos.

Antonio Saca optó por hacer un gran pacto. Fraguó la alianza de medios “Me Uno” que pretendía que tanto la prensa escrita, radio y televisión “ayudaran” a combatir la violencia. ¿Cómo? No destacando la realidad o dimensionando el problema de las pandillas y enfatizando en los golpes de la Policía a estos grupos. En su momento y a la distancia, dicho pacto de “buena prensa” resulta vergonzoso.

En segundo lugar, Saca se encargó de empujar la creación de mesas de diálogo para evitar cuestionamientos a la inefectividad de las políticas sociales y económicas. Y su tercera acción fue la inacción. Parte de su legado fue oponerse con orgullo a cualquier ley de transparencia: “La mejor Ley de Acceso a la Información es la que no existe”, repetía.

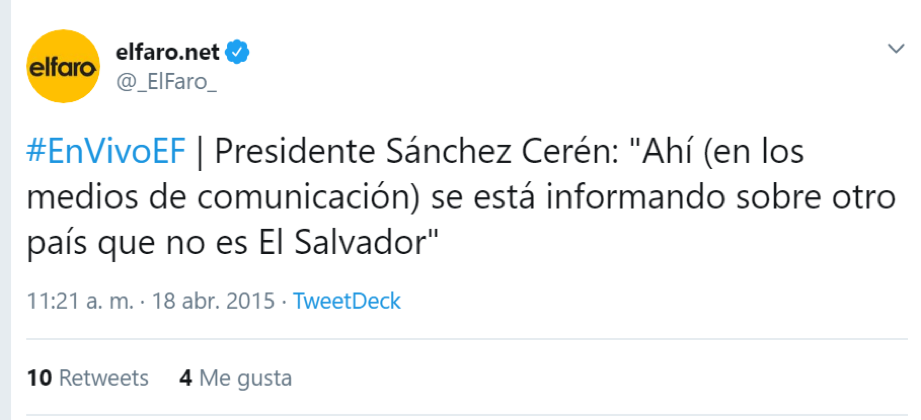

Hablando de legados: en los últimos cinco años tuvimos un presidente (¿tuvimos un presidente?) silencioso. Pero al inicio, cuando andaba en lo mejor de los festivales de “El Buen Vivir” también se quejó. Acá una muestra:

Luego fue el “petit comité” del partido el que se encargó de repetir que “la mala prensa” juega en contra de ellos por razones ideológicas. Hay otros políticos, en cambio, que también apuestan a desviar la atención de los reportajes que les señalan las flaquezas o irregularidades con el discurso de “falta de independencia” o “fallas del método periodístico”. A Funes y Bukele, sobre todo, les gusta hacer referencia a la impericia, o hacer análisis de profesor de Periodismo III para invalidar la calidad de un texto. En el caso de Funes, la tarea la tenía más fácil. El segundo se ha rodeado de experiodistas y especialistas en idioma para presumir.

Bukele tiene también un parecido con el presidente Salvador Sánchez Cerén que le entregará el mandato presidencial el próximo 1 de junio. El ex comandante guerrillero anduvo huyendo de los medios de comunicación y casi no dio entrevistas durante su campaña electoral, especialmente, en la recta final.

2014 fue la última elección presidencial en la que el corre-corre por los municipios funcionó. Sánchez Cerén también asistió a los debates organizados con todos los candidatos. Punto para el profesor.

Bukele no utilizó el camino de sudar mucho para pedir el voto; tampoco quiso enfrentar a sus contrincantes, pero sigue la técnica de avestruz del profe con los medios. Rehúye a los periodistas nacionales que quieren saber cosas básicas y de interés ciudadano y no solo replicar el material que divulga en sus cuentas y plataformas afines. Preguntar a los políticos, escuchar distintas voces, cuestionar a los gobernantes son verbos que comenzamos a practicar todos los ciudadanos después de los Acuerdos de Paz. No debería haber un retroceso.

“Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra”, dijo Bukele la noche del triunfo del 3 de febrero. ¿Qué quiso decir? ¿Puede explicarnos en detalle para dónde vamos y cuáles son sus prioridades? Son preguntas que ni él ni nadie contesta con franqueza y consideran un insulto hacerlas. El cálculo y control de la información recuerda a la época de la guerra, cuando la realidad era solo una: la oficial que divulgaba el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (Coprefa) en sus cápsulas de video y comunicados. Ahora los mensajes unilaterales se distribuyen vía Facebook Live, twitter, WhatsApp, Instagram con un nivel de efectividad mayor, y no lo hacen únicamente las instituciones oficiales. En aquel entonces los periodistas solo repetían sin verificar los contenidos, y miraban para otro lado para no reportar las violaciones a derechos humanos, o las tremendas componendas de corrupción. No les interesaba dudar, preguntarse ni buscar la transparencia.

Lo que los políticos llaman “mala prensa” es el periodismo vital para las democracias, porque es el que sí ve y reporta las fallas de los tres poderes del Estado. Y como no les gusta responder, algunos líderes optan por el desprestigio y fomentan la intolerancia (+troleo). La llamada “mala prensa” es necesaria para que los ciudadanos evalúen mejor a sus gobernantes. Si estos abusan de su poder o fallan en sus responsabilidades es bueno que paguen un costo: en las urnas, en los juzgados o con sanciones de las instituciones contraloras. Y por esa función de contrapeso es que la “mala prensa” también se ha ganado el calificativo de “cuarto poder”, aunque la palabra más adecuada es la de contrapoder.

La “buena prensa” para los políticos la hacían antes las agencias de relaciones públicas. Ahora se han incorporado a la tarea los blogueros y portales que confeccionan titulares y notas para emular el periodismo, pero que en realidad están practicando la otra rama de la comunicación que le gusta y conoce muy bien el presidente electo: propaganda y publicidad.

*Menteros: Se llamaba así a los periodistas que, en los años 70 y 80, recibían sobornos del gobierno envueltos en papel de unos tubitos con dulces de menta de la marca “Gallito”.

Cecibel Romero es periodista desde 1996. Ha trabajado como editora en Canal 12, La Prensa Gráfica y la plataforma periodística regional Connectas. También imparte talleres y cátedras de periodismo de investigación y comunicación digital.

Opina

4 Responses to “La “mala prensa” es necesaria”

Independencia y libertad son dos aspiraciones difíciles de conquistar en muchas ocupaciones humanas, a raíz de ello lo que tenemos son pugnas. El periodismo es entendido de distintas formas en el mundo político y naturalmente depende del lado de la mesa en que te sientas. El escepticismo generalizado de los receptores de la información complica las cosas para la prensa que trata de informar y no solo de publicar. Los políticos siempre estarán a la defensiva frente a una pregunta desafiante y en nuestro país, la polarización acentúa el asunto pues los periodistas no se libran de las etiquetas de izquierda y derecha que se nos estampa a todos según nuestras expresiones. Los medios enteros son encasillados en esta dicotomía pervertidora y solo recientemente -gracias a la informática – se ha abierto una brecha, un resquicio por donde filtrar un poco de diferencia nacida de las mentes periodísticas que procuran adecentar la situación ampliando el espectro informativo con la tenue pero persistente luz de la verdad. Los nuevos periodistas están asumiendo el desfío de decir lo que no se dice, a mirar bajo la alfombra de los despachos del poder y eso naturalmente incomoda a los que algo ocultan . La malicia, la ignorancia, el postureo, la inconsistencia del relato de los polítcos corre el riesgo de ser inmolada en plaza pública por estos impertinentes heraldos de la incómoda revelación, con consecuencias impredecibles para los ostentadores del caprichoso poder. El periodismo que no se pliega a los antojos del poder se las ha de ver mal mientras no logre equiparar las condiciones del desencuentro, lo que debe hacer construyendose una credibilidad propia que impregne la conciencia ciudadana…tarea difícil pero que los tiempos reclaman como impostergable y que afortunadamente ya la han emprendido muchos. La denuncia siempre es riesgosa pero la valentía ya se está abriendo camino.

Hay tanto que decir y discutir sobre la prensa escrita (y por extensión la radial, en nuestro país). Es claro que en los tiempos actuales las redes sociales han venido a remover,desafiar el piso de los medios de comunicación tradicionales. Cualquier artículo o ensayo que se precie de serio y honesto debe abordar la temática del papel de la prensa antes, durante y después de los 12 años de guerra. Dicen algunos analistas locales que somos el país con menos nivel de educación, de lectura e investigación del área (Latinoaméricana, quizas?) Este atraso de la sociedad es patente en la parte periodística (radial y escrita). Como contrapeso a este sempiterno sesgo periodístico las redes sociales resultaron ser, voluntaria o involuntariamente en las dos últimas elecciones, en la alternativa que la gente, el ciudadano común, el de a pie, busque para, bien o mal, informarse. Es claro que durante los años pos-guerra cada gobernante ha tratado a su manera de reconocer, primero, que gozar del favor de la prensa es primordial para ayudar en la proyección de la imagen de la administración de turno, y; segundo, han creado, los presidentes, sistemas de prebendas (abiertas unas y solapadas otras) con las que compensan el trato benigno con mano de seda, hacia el gobierno. Es quizás sobre esto último que la nueva generación de periodistas debe discutir de forma abierta y objetiva. El periodismo en el país debe dar el salto de calidad y practicar en lo que en teoría debe hacer: investigar y verificar para informar sin sesgos, así con mayúsculas: SIN SESGOS. Me gustaría sugerir a la escritora escribiera un artículo sobre la denuncia en contra del nuevo gobierno que los dueños de la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy fueron a hacer a la reciente convención de la SIP en Colombia. ¿Son ellos los correctos denunciantes sobre la libertad de prensa en el país?

Menciona a Flores pero no dice su nombre. Grave omisión para una persona como ella. Escribe master sin tilde y según la RAE lleva. No dice cuántas veces tuvo que ceder a la presión de los expresidentes cuando trabajó en medios. Hubiera sido bueno contar algunos casos de prensa complaciente bajo su tutela y qué fue lo que hizo, si es que hizo algo.

Tanto escribir en esta nota, para llegar a nada. Una pregunta fácil: ¿la prensa nacional ha jugado un papel de informar de forma objetiva, ética e imparcial? Bueno, responda eso y se dará cuenta que su nota deja mucho que desear y no contempla el problema en su totalidad. El prestigio de un medio se gana con los años y ustedes como Factum, todavía no han ganado nada.