El departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, es el principal territorio productor de coca del país y del mundo. Es un lugar abatido por la pobreza, por años de conflicto armado entre las guerrillas, el Estado y grupos paramilitares. Acaso en ningún otro lugar del país los retos del posconflicto colombiano son tan apremiantes. Y acaso en ninguna otra parte del mundo sea tan evidente cómo funciona la economía alimentada por la producción y el tráfico del clorhidrato de coca. En Nariño, en sus pueblos dependientes de la transformación de la hoja en pasta base, en su puerto conectado con todos los actores criminales locales e internacionales, y en sus ríos que sirven de avenidas no vigiladas a la coca que sale hacia el norte, empieza todo.

Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos

En Olaya Herrera a las vacas se las destaza en la calle, al aire libre. Aquí no hay matadero. La mañana del pasado 2 de febrero, antes de la salida del sol, dos hombres se afanaban en la tarea cerca de uno de los pequeños muelles que pueblan la salida del casco urbano hacia los ríos Patía, Satinga y Sanquianga, las principales vías de acceso a este pueblo de Nariño, en el Pacífico colombiano.

Los dos hombres, afrodescendientes como la mayoría aquí, se turnaban en la labor. Mientras uno terminaba de pasar por cuchillo la res desguazada, el otro juntaba las tripas y vísceras desperdigadas al lado. Un niño se acercó con una carretilla de construcción: para allá fueron las tripas, que el muchacho se llevó a unos pocos metros, donde otro grupo se hizo cargo de ellas.

Todo olía a sangre y carne nueva. A vaca muerta y destazada.

Pocas horas después, los cortes de esa vaca, y probablemente de otras que corrieron con la misma suerte en Olaya Herrera esa madrugada, servirían al mercado local en alguno de los puestos que reciben al visitante en las esquinas cercanas a los muelles, a pocos metros de las cuatro cuadras llenas de hoteles, billares, bares y discotecas del pueblo.

Aquí no hay mataderos, y a juzgar por las condiciones de higiene de sus calles, los servicios municipales de limpieza y alcantarillado apenas funcionan. Podría, este, pasar como cualquier pueblo pobre de Colombia o de América Latina. Pero no. Aquí no hay mataderos, pero sí hay dinero, el que trae consigo el negocio del cultivo y procesamiento de hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Olaya Herrera es uno de los municipios cercanos a Tumaco, la segunda ciudad del departamento de Nariño y el segundo puerto en importancia del Pacífico colombiano.

Nariño es, de acuerdo con cifras oficiales, el departamento que más coca produce en Colombia: 29,755 hectáreas cultivadas en 2015 según la medición hecha por la Oficina contra las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas. Según cálculos propios hechos a partir de las cifras de la ONU, de cada hectárea pueden extraerse cerca de siete kilogramos de cocaína, con lo cual el departamento de Nariño, donde está Olaya Herrera, habría producido unas 208 toneladas ese año. Una fuente militar en Tumaco aseguró que en 2016 salieron de Nariño unas 350 toneladas de cocaína.

Olaya Herrera fue, en Nariño, el tercer municipio productor en 2015 con 2,173 hectáreas dedicadas al cultivo de la coca. Esas cifras, sin embargo, podrían ser mucho mayores. Una funcionaria municipal, encargada de proyectos agrícolas, calcula, por ejemplo, que el 60% de la zona rural del municipio está cultivada con hoja de coca.

A unos 200 metros del muelle donde los dos hombres destazan vacas en la madrugada, hay un pequeño parque, construido después de que una crecida del río Satinga se llevó calles y casas de esa parte de la ribera. Un parque con pequeños árboles en el que suelen juntarse estudiantes. Un parque lleno de vida: vendedores de fruta, dos abarroterías, una farmacia. En la esquina más llamativa hay un bar abierto a la calle en cuyos estantes reposan botellas de whiskey Johnnie Walker. Visto fuera de su contexto inmediato, con su barra niquelada, los anaqueles en que expone sus botellas, sus luces de neón encendidas en plena mañana, hasta podría pasar por un pequeño bar de capital.

Frente al bar del whiskey, a eso de las 10 de la mañana de un día cualquiera, un miércoles, hay ya borrachos ruidosos, incluso uno que a esa hora ya se balancea a punto del desmayo entre su silla y la mesa que tiene enfrente.

Dice un médico, empleado del centro de salud de la localidad cuyo nombre por seguridad no se menciona, que en diciembre de 2016 censaron a 52 trabajadoras del sexo en la clínica, una cifra que no habían visto en meses o años anteriores. “Para diciembre, con la vacación de navidad, bajó, pero para la última semana de enero ya eran 30 otra vez”, asegura el doctor.

Varias de esas mujeres, provenientes de departamentos colombianos al norte de Nariño, como Antioquia o Valle del Cauca, e incluso de Venezuela, contaron a los médicos de la clínica historias que tienen que ver con un lugar donde la prostitución está al alza. Una de ellas, por ejemplo, relató que había grupos de hombres armados que se llevaban a las prostitutas durante fines de semana completos hacia las veredas -zonas rurales- donde ejercen control. “Les pagaban medio millón de pesos, hasta 800,000 pesos por el fin de semana (entre 300 y 375 dólares estadounidenses)”, cuenta el médico.

¿Quién en este pueblo sin infraestructura productiva alguna puede pagar los tragos de whiskey, habitaciones de hoteles de hasta 120,000 pesos la noche (45 dólares que suenan a mucho en estos pueblos)? ¿Quién alimenta el creciente negocio de la prostitución? La respuesta es simple: la coca.

Olaya Herrera también es conocido como Bocas de Satinga. Es un sitio estratégico en las rutas del tráfico de pasta de coca y clorhidrato, no solo por la confluencia de tres vías fluviales, sino por su vecindad casi inmediata con cultivos de coca en las zonas rurales del municipio al que pertenece y a los de las jurisdicciones vecinas en Roberto Payán, Barbacoas o El Charco.

Muelle en Tumaco, Nariño. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

Este pueblo, además, tiene salida directa a los bosques salados de mangle río abajo, donde hay, según miembros de la fuerza pública colombiana consultados en el terreno en febrero, laboratorios para transformar la pasta base de coca en el clorhidrato que abastece los mercados del norte de América; aquí les llaman cristalizaderos.

Lo cierto es que aquí la coca manda. Otras actividades económicas son precarias y están dedicadas casi exclusivamente a abastecer el consumo del pueblo y sus alrededores. Tal es caso de las reses que se destazan al aire libre en los muelles de Bocas de Satinga.

La oficina municipal encargada entre otras cosas de censar actividades productivas y proponer alternativas al cultivo de coca en la región ocupa dos escritorios en una oficina de la primera planta de la alcaldía de Olaya Herrera. Una de las funcionarias que aquí trabaja, cuyo nombre también se omite por seguridad, calcula que en este municipio de casi 32,000 habitantes, unas 4,330 familias se dedican a cultivar coca en una superficie total de 6,362 hectáreas; eso es poco más de 2,000 hectáreas de lo que dice el censo oficial y podría significar que solo en este municipio se produjeron 14 toneladas de cocaína más de las reportadas por las autoridades colombianas para 2015.

Hay que tomar en cuenta, de hecho, que la producción se ha disparado entre 2014 y 2016. En Nariño, la producción aumentó un 52% entre 2015 y 2016, según ha reportado InSight Crime con base en cifras dadas a conocer por el gobierno de los Estados Unidos en marzo pasado.

La paz frágil y el “boom” de la coca en el Pacífico colombiano

Cuando la noche ha caído en Olaya Herrera son pocos los restaurantes que permanecen abiertos más allá de las 8 en días de semana.

A finales de enero hubo un toque de queda y la Policía Nacional envió un batallón móvil especial “para reestablecer el orden público”, según comenta uno de los oficiales a cargo de esos efectivos en el puesto que la Policía Nacional colombiana tiene en las afueras del pueblo. El 1 de febrero pasado ya no había toque de queda; aun así, esa noche todo volvió a cerrar temprano en Olaya Herrera: el pueblo, abatido por un incremento considerable en los homicidios y otros actos de violencia, aún dormía con suspicacias. Con miedo.

Funcionarios y pobladores consultados esos días dijeron que el aumento en la violencia puede atribuirse a la salida del terreno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debido al proceso de paz acordado entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Durante una década, desde que se establecieron en varios municipios del Pacífico colombiano a mediados de los 2000 y terminaron adueñándose del control sobre el proceso de producción de la cocaína, las FARC habían funcionado como una especie de gobierno de facto en esta zona.

Hoy, la salida de las FARC ha generado nuevas dinámicas criminales marcadas por el intento de otros grupos armados de hacerse con el control del mercado de la coca. Aquí, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana, el que con más ahínco intenta hacerse un espacio.

Cuenta un funcionario municipal de la oficina encargada de atender a víctimas de violencia que las cosas empezaron a ponerse más feas en Olaya Herrera en agosto, cuando el ELN y disidentes de las FARC se enfrascaron en ajustes de cuentas entre ellos o en actos de delincuencia común relacionados con el narcotráfico.

“En agosto hubo hostigamientos al puesto de la Infantería de Marina, luego asesinatos selectivos. En noviembre apareció un cuerpo en el río, en noviembre otros cuatro”, narra este funcionario, a quien aquí llamaremos James, por motivos de seguridad.

James habla en episodios: en los tiempos que le quedan cuando no está atendiendo a las víctimas o los familiares de estas que llegan hasta la segunda planta de la alcaldía, donde está su pequeña oficina. Hoy, primero de febrero, el calor aprieta, pero el ventilador no sirve. Ni el internet. Ni el sistema informático en el que James registra las quejas, los miedos, de quienes vienen.

“No tengo sistema. Vuelva en un rato y tal vez hay ya…”. James se levanta de su silla para explicarse ante una mujer que ha venido por un asunto funerario. La mujer, parece, no entiende lo del sistema: se larga a contar al funcionario que una pariente murió en una de las veredas cercanas y que no tiene para el féretro…

Oficinas como esta, del enlace municipal de víctimas, parecen ser en estos pueblos del Pacífico de los pocos nexos entre las aflicciones que la violencia deja en la población y los servicios del Estado. Todo es, sin embargo, muy precario, como el ventilador de James, como el internet, como los mataderos de reses que no existen en Olaya Herrera.

Para finales de enero de 2016, cuenta James tras la marcha de la mujer del féretro, más cuerpos habían aparecido en el caso urbano de Olaya Herrera y en las riberas del río. Las cifras para ese mes, comparadas con los tres o cuatro asesinatos reportados por el centro médico del lugar en 2015, reflejan un aumento en la tasa de homicidios de 12.5 por cada 100,000 habitantes en 2015 a una proyección de 375 por cada 100,000 habitantes para 2017, basada en las cifras de enero. Solo en el primer mes de este año hubo el mismo número de homicidios que en 2016, según datos proporcionados por la personería municipal.

Un oficial de la fuerza pública entrevistado en el pueblo lo resume así: “Va a haber una guerrita entre grupos que intentan dominar el territorio”.

La situación es tan grave que la Policía Nacional envió en diciembre pasado una unidad especial de 30 hombres de los Escuadrones Móviles de Carabineros y Seguridad Rural para “restablecer el orden público”. Se decretó, además, el toque de queda que fue efectivo hasta el 31 de enero pasado. El aumento en el pie de fuerza, sin embargo, no parece haber tenido efectos duraderos en la situación de seguridad. Los nuevos policías que llegaron se instalaron en las barracas policiales ubicadas en las afueras del pueblo y, al no tener vehículos para transportarse, su efectividad en el casco urbano era limitada.

Sin el Estado, el territorio está abierto a los grupos armados que, como el ELN, empiezan ya a mostrar fuerza en el terreno. El botín, como se dijo, es una porción del millonario negocio que significa la transformación de la hoja de coca a los kilos de clorhidrato que, utilizando las tierras y ríos de estos municipios, enfilan hacia los mercados del norte.

***

Para llegar desde Olaya Herrera hasta Roberto Payán hay que navegar poco más de dos horas si se viaja en una lancha de dos motores. Son unos 25 kilómetros río Patía arriba.

A lo largo del trayecto, en los caseríos de madera construidos en ambas orillas hay testimonios mudos de la transición que el proceso de paz ha traído a Colombia, del intento de varios grupos armados por llenar el vacío de poder que han dejado las FARC y, así, controlar la economía ilícita de la coca.

Patía arriba, hay banderas de las FARC que ondean, desafiantes, en estas pequeñas villas y, en algunos casos, también hay distintivos del ELN, la otra guerrilla colombiana y uno de los actores armados que, según ha comprobado Revista Factum en el terreno, buscan protagonismo en el cultivo de la coca y en la producción y transporte de cocaína en esta región del Pacífico.

Una bandera de las FARC ondea en las riberas del río Patía, entre los municipios de Olaya Herrera y Roberto Payán, en Nariño, Colombia. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

La coca está ahí, a la vista: el verde brillante de la hoja es inconfundible, y en algunos casos los plantíos están a menos de 10 metros de la orilla.

Es mediodía y el cielo luce encapotado este miércoles de febrero. En el pequeño comedor ubicado junto al único muelle de Roberto Payán, municipio nariñense aledaño a Olaya Herrera, la clientela incluye a varios funcionarios municipales y, hoy, a un oficial del ejército colombiano que lleva apenas unos días aquí y ya tuvo que enfrentar un par de incidentes cuando hombres bajo su mando hacían labores de erradicación manual de coca en zonas rurales del municipio.

Comedor puede parecer una etiqueta demasiado ambiciosa para describir esta terraza de madera abierta al pequeño estero que forma el río Patía frente al pueblo. En el sitio hay seis mesas de plástico de cuatro cubiertos en las que suele servirse un menú que incluye arroz, plátano, lentejas a veces, pescado y pollo, como en la mayoría de los comedores de la mayoría de los pueblos del Pacífico colombiano. Son, todos, productos proveídos por los agricultores de la región que viven de abastecer el mercado local. Aquí, sin embargo, la infraestructura productiva más importante no está dedicada a la alimentación.

El militar, un capitán, ha puesto su fusil junto a la silla y se ha quitado su gorra para despachar su arroz con pollo. Cuenta que la tensión entre los cultivadores de coca y la fuerza pública, el Ejército en este caso, va en aumento.

Hace un par de días, cuando los hombres del capitán erradicaban cultivos río Patía arriba, unos 80 campesinos se aglomeraron en torno a la unidad militar para evitar la destrucción de las plantas. El asunto no pasó a más, cuenta el militar, pero la tensión va en aumento.

Horas después de aquel almuerzo, en una cafetería en las afueras del pueblo, un funcionario municipal conversa sobre el asunto de las erradicaciones manuales de coca, la modalidad de destrucción de cultivos que ejecuta la administración Santos tras la eliminación de la política de aspersión aérea de químicos en la década de 2000, en el marco del Plan Colombia financiado por Estados Unidos.

Víctor, como llamaremos a este funcionario, apura una bolsa con agua mientras espera que pase la lluvia. Una de las cosas que parece llenarlo cuando habla es su carrera profesional: con mucho esfuerzo de sus padres, dice, logró salir del pueblo para estudiar economía en Tumaco; regresó luego a emplearse en el único lugar que, aquí, ofrece una carrera: la municipalidad. Más allá de eso, muy poco. Solo la coca.

“Lo que oímos es que hay pobladores en las veredas preparándose para venir al casco urbano a protestar por las erradicaciones”, explica Víctor, cuyo nombre real, como la mayoría de los de los funcionarios y pobladores que hablaron con Factum durante un viaje de investigación realizado durante la última semana de enero y la primera de febrero a varios municipios de Nariño, se omite para proteger sus identidades y resguardar su seguridad.

Fue una especie de premonición sobre lo que pasó después en Tumaco, la ciudad-puerto ubicada en el extremo suroeste de Nariño y de Colombia en la que convergen los ríos y dinámicas criminales que alimentan la economía cocalera en los municipios aledaños. Desde finales de marzo pasado, campesinos cocaleros de Tumaco y otros municipios cerraron la carretera que une la ciudad con Pasto, al este, capital de Nariño.

El cierre de la calle y las protestas son parte de la conflictiva relación que el Estado colombiano ha tenido con las comunidades campesinas de esta región, que desde hace al menos dos décadas han preferido cultivar hoja de coca, que deja más ganancia en menos tiempo, a arriesgarse con cualquier otro cultivo sustituto de varios, como el cacao o el arroz, que programas municipales han intentado echar adelante sin éxito.

Ever es afrodescendiente, un hombre recio que pasa de los 50, miembro del consejo comunitario Integración del Telembí, uno de las más grandes en Roberto Payán y en la región. Sus palabras, que hablan sobre su historia personal y la de su comunidad afrodescendiente, explican un poco ese conflicto entre el Estado y los cultivadores de coca.

“De la coca vive la mayoría de gente aquí. En el consejo del Telembí… en Roberto Payán.. no hay otra entrada de ingresos… Aquí hubo procesos de aspersión, de erradicación con el Plan Colombia, pero el área (cultivada con hoja de coca) no se redujo nunca”, dice Ever.

Consejos comunitarios como el del Telembí, que son entidades administrativas formadas por poblaciones indígenas o de afrodescendientes, han estado en el centro de la conversación del posconflicto colombiano. De acuerdo con la ley nacional, estos consejos tienen derechos administrativos especiales sobre la explotación y usos agrícolas de la tierra.

En 2007, Ever se acogió a uno de los programas de sustitución de cultivos que el gobierno nacional echó a andar desde 2000 en el marco del Plan Colombia. Su experiencia, cuenta, no fue buena.

Ever se metió al cultivo de arroz. Con plata que ya tenía y los insumos del programa nacional cultivó, dice, unas tres hectáreas de arroz en una zona rural cercana al casco urbano de Roberto Payán. Sus tierras se extendían hasta las riberas del Patía. El primer problema, dice el campesino, es que la semilla no pegó bien; pero lo peor, asegura, fue que una crecida del río se llevó cerca de la mitad de lo cultivado.

“También entró un poco más el cacao, pero el (cultivo) ilícito se mantuvo”, sentencia Ever antes de repetir su conclusión sobre la sustitución de cultivos en esta región de Nariño: El cultivo de coca “no se redujo nunca”.

Las cifras oficiales dan la razón a este cultivador nariñense.

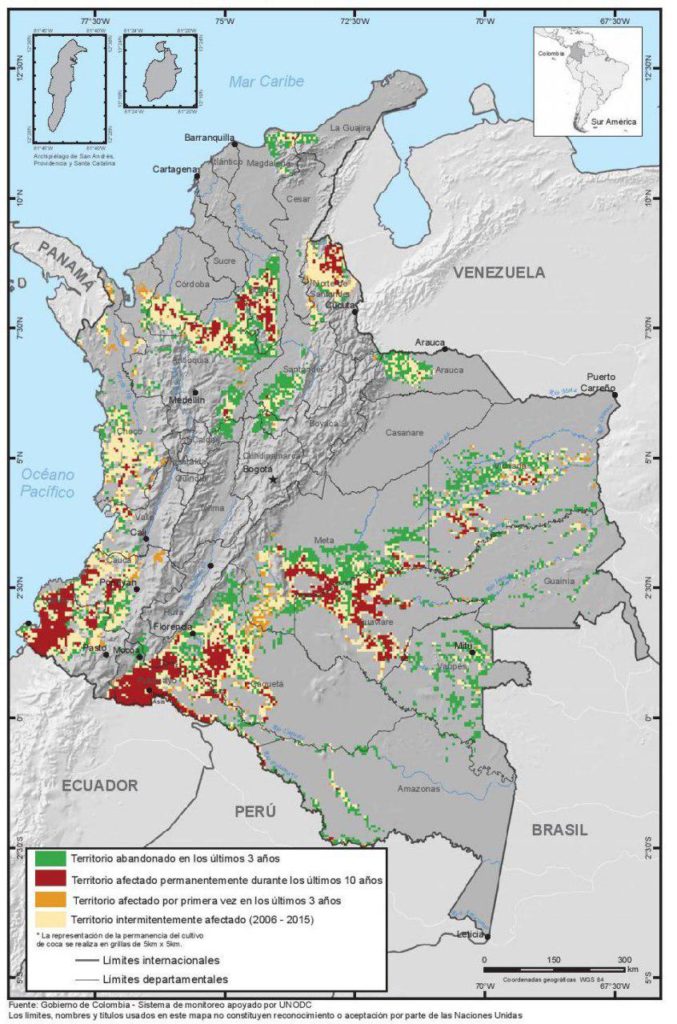

En los mapas del informe que la Oficina contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas (UNODD) hizo sobre el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia para 2015-2016, los municipios del Pacífico nariñense están cubiertos por una inmensa mancha roja, que indica que en estos lugares la presencia masiva de cultivos empezó hace diez años y no ha variado a pesar de los programas de erradicación aérea que llegaron en 2000 con el Plan Colombia.

De acuerdo con esos datos y con los que lleva el gobierno de los Estados Unidos, la superficie cultivada en Nariño aumentó en un 47% entre 2015 y 2016. En Roberto Payán había, para final de 2015, 1,938 hectáreas cultivadas con coca; en el terreno, sin embargo, Factum descubrió que los cultivos están en las 72 veredas del municipio y que la cantidad total de hectáreas cultivadas podría acercarse más a las 4,000, de acuerdo con cálculos de funcionarios municipales.

Banderas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana, en Nariño. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

***

Otra región marcada de rojo en los mapas de UNODC, por la prevalencia del cultivo, es el departamento del Putumayo, fronterizo con Nariño y conectado a sus rutas de narcotráfico a través de la cordillera andina, de dos carreteras y de vías fluviales.

Entre abril y mayo, Factum visitó también Putumayo, otro departamento cocalero del sureste colombiano, aledaño a Nariño. En Orito, uno de los municipios putumayenses visitados, miembros de un cabildo indígena del pueblo Awá, cultivadores de hoja de coca la mayoría, advertían que las protestas de Tumaco ante los intentos de erradicación del gobierno podían repetirse, incluso empeorar, si las autoridades insistían en intervenir el cultivo de la hoja de coca en sus territorios.

“Hay espejos, como lo que pasó en Tumaco… No les dieron dinero, ni les dejaron la coca. Los de Barbacoas y Tumaco firmaron cartas de intenciones con el gobierno y así los dejaron…”, dice en Orito un líder indígena al referirse a las negociaciones que el gobierno lleva a cabo con cocaleros para ejecutar programas de sustitución de cultivos.

Otro indígena del Putumayo reunido en el cabildo reitera, con más énfasis, las advertencias de enfrentamientos escuchadas en febrero en Roberto Payán. Buena parte de los cocaleros no renunciarán a un cultivo que les produce, de lejos, ganancias superiores a los que cualquier siembra legal puede dejarles.

En sus palabras se lee, sin problemas, la intención de comunidades como esta de ir hasta las últimas consecuencias para seguir cultivando coca. “No sembramos coca porque seamos mafiosos, sino porque el sistema económico es triste, no porque nos guste metérnoslo en la nariz… El cultivo legal no paga y aquí con la erradicación no se va a joder solo el indio, sino todos; cuando se acabe la coca se acaba todo eso”, dice, mientras señala con la mano en dirección al centro del pueblo, a los negocios de comida, billares, bares, hoteles y boutiques que, según él, se han mantenido gracias al negocio de la coca.

Este indígena acepta, además, que en comunidades como la suya la participación en la cadena productiva no se reduce al cultivo.

En la región selvática en la que vive su comunidad también hay cocinas o chagras, que son los laboratorios rústicos en los que, utilizando gasolina y otros químicos, se separa el alcaloide de la hoja para reducirlo a la pasta de coca, que es la materia prima utilizada luego en los llamados cristalizaderos para de ella sacar el clorhidrato.

Los cristalizaderos, más sofisticados y caros, están en general en manos de los grandes grupos de narcotráfico de Colombia. En lugares como Putumayo y Nariño, no obstante, muchos cultivadores también se encargan de la elaboración de la pasta. Es el caso del indígena awá del Putumayo citado arriba, quien acepta que miembros de su comunidad ya han tenido encontronazos con la fuerza pública colombiana no solo por la erradicación manual de cultivos, sino por los decomisos de pasta de coca. “Es que la policía no busca a los que anda robando, busca al campesino que sale con sus dos o tres kilos de coca”, dice.

Puerto de Tumaco, en Nariño. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

Al final, una simple operación aritmética, basada en los precios obtenidos en varios municipios de Nariño y Putumayo, puede servir para explicar la lógica devastadora que hay detrás de la economía de la coca:

A finales de 2015, de acuerdo a UNODD, el kilo de pasta base de coca se vendía a 2 millones de pesos colombianos (unos 750 dólares), y el kilo de clorhidrato, que es el producto final que se vende en los mercados consumidores, valía 4.7 millones de pesos (unos 1,800 dólares). Los precios bajaron en el último año, sobre todo debido al reacomodo de grupos compradores tras la salida de las FARC de estos territorios, y llegaron hasta los 570 dólares por kilo de base de coca y a unos 1,000 dólares por kilo de clorhidrato.

De cualquier forma, aun con la baja en los precios, la coca sigue siendo mucho más rentable que cualquier cultivo sustituto. Por una pacha -15 kilogramos- de chontaduro, una fruta tropical natural de Nariño y Putumayo cuyo cultivo se ha impulsado en diversos programas de sustitución, se pagaban 25,000 pesos colombianos en abril pasado. Eso es nueve dólares por 15 kilos o 60 centavos por kilo; en épocas de alta demanda, como fueron noviembre y diciembre de 2016 según cultivadores de la zona, el precio puede subir a 90,000 pesos por 15 kilos: 33 dólares por pacha o dos dólares con 20 centavos por kilo.

Lo dicho: la lógica aritmética parece clara. La coca, además, requiere de un ciclo de producción de cuatro meses, mucho menos que cualquier otro cultivo, y, en general, tiene garantizado su acceso al mercado a través de las grandes redes de narcotráfico que operan en el Pacífico colombiano.

Hasta que, en 2013, las FARC iniciaron sus pláticas con el gobierno, era esa guerrilla la que controlaba la mayor parte de los procesos productivos de la coca y la que, según diversas fuentes militares colombianas entrevistadas, se entendía con los narcotraficantes que sacaban el clorhidrato hacia los mercados del norte.

Con el repliegue de las FARC, otros actores -bandas criminales, remanentes de organizaciones paramilitares, disidencias de las mismas FARC o el ELN- se disputan el vacío de poder en sitios de Nariño, lo que ha provocado incremento en los índices de violencia, como en Olaya Herrera, o la depresión temporal de los mercados.

El gobierno colombiano, en el marco del posconflicto, ha respondido con una política dual: alentar la sustitución a través de nuevos programas de apoyos financieros ejecutados desde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y, a la vez, mantener las jornadas de erradicación manual a través del Ejército Nacional. La colisión entre ambos ha provocado ya incidentes como los de Tumaco y reticencias como las del Putumayo.

Mapa de control territorial en Colombia, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Por ahora, no obstante, la coca sigue siendo la principal actividad económica en los humedales del Pacífico nariñense, o en las montañas y estepas de la selva amazónica del Putumayo. Es en estos ríos, en sus meandros y en los asentamientos enclavados en sus vecindades que sigue originándose el negocio multimillonario de la cocaína.

La “nueva capital de la coca”

La lancha bimotor salió temprano de Roberto Payán. El lanchero ha dicho que no quiere arriesgarse a encontrar el afluente del Patía con aguas bajas en la ruta hacia Tumaco. El Patía sigue siendo un río peligroso, con demasiada coca en las riberas y con demasiada gente armada cuidando las matas.

Razón no le falta al lanchero. La mañana del 3 de febrero pasado los recordatorios de que este es un lugar marcado por el negocio de la coca estaban presentes a lo largo de todo el recorrido entre el pequeño municipio nariñense y la ciudad puerto de Tumaco. Además de los sembradíos en las orillas, hablaban de la ausencia del Estado dos milicianos uniformados de la guerrilla, apertrechados con armas largas, que hacían posta parados sobre una pequeña canoa, medio escondida en uno de los meandros del Patía.

El Patía, el Tapaje, el Iscuandé, el Satinga y el Sanquianga, que son los que enmarcan el casco urbano de Olaya Herrera, y el Telembí, son algunos de los principales afluentes de la red fluvial que recorre los municipios de Nariño, por los que circulan la hoja y la pasta base desde las veredas donde se cultivan las cerca de 30,000 hectáreas destinadas al cultivo de coca.

Son estos mismos ríos los que se desaguan en los manglares cercanos a la costa Pacífica, al noroeste del departamento, conectados a la ciudad puerto de Tumaco por aguas fluviales o marítimas poco vigiladas. Es en esos manglares donde, de acuerdo con fuentes militares y policiales consultadas en Nariño, hay varios cristalizaderos donde la pasta se convierte en cocaína.

Desde ahí, el clorhidrato sale hacia el norte por el océano, hacia el sur para recalar en Tumaco o para viajar por mar o tierra hacia la porosa frontera con Ecuador, desde donde en los últimos meses están saliendo importantes cantidades de cocaína a juzgar por decomisos recientes. Solo en los primeros días de mayo, autoridades panameñas y ecuatorianas decomisaron unas 8.2 toneladas de cocaína procedente del país suramericano.

En Tumaco, la ciudad puerto de Nariño, un oficial de la policía lo explica así: “Hay grupos reciclados, grupos de milicianos o disidencias de las FARC… que están diciendo ‘vamos a tomar posesión de ese mercado… a llenar el vacío… A tomar el control de las rutas para sacar la droga y exportarla’”, dice el oficial desde el anonimato para poder hablar con libertad. “También vemos que los grupos empiezan a hacer alianzas. Buscan el patrocinio de narcotraficantes en Cali o en otros lugares. Ellos los financian para que controlen las rutas”.

Muelle de Tumaco, Nariño. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

Como en Olaya Herrera, en Tumaco los reacomodos de grupos criminales alrededor del negocio de la coca provocaron un aumento sensible de los homicidios en los primeros meses de 2017. Ya había habido un incremento del 13% en las cifras entre 2015 y 2016. Y solo en septiembre del año pasado hubo 15 asesinatos, un aumento del 400% respecto de los tres que hubo el mismo mes de 2015; la tendencia es similar para octubre y noviembre. Esos meses, dice la fuente policial, coinciden con los periodos en que la inteligencia de la policía y del ejército identificaron actividades de reacomodo de grupos armados en torno al narcotráfico en la región.

Hoy, Tumaco suele estar en los discursos oficiales y en los labios de los funcionarios. “Es un laboratorio del proceso de paz”, decía en febrero pasado un funcionario policial en la ciudad. A finales de abril, el periódico El Tiempo, citando fuentes militares, titulaba así un artículo: “Tumaco, nueva capital de la coca”.

Muy pocas cosas se explican hoy en día en Nariño, en Tumaco, en los municipios costeros, en las veredas rurales, sin la coca y los efectos que en el negocio de la cocaína está teniendo el proceso de paz colombiano. Por ahora, los rastros en estos pueblos y sus ríos hablan del origen de buena parte de la droga que alimenta el negocio en todo el continente: unas 350 toneladas, de las 1,000 que según cifras del gobierno estadounidense circularon en Centroamérica en 2016, pasaron por los ríos y los caminos de Nariño.

*La versión orginal de este texto se publicó en inglés en InSight Crime.

Opina