Segunda parte de la historia de Lucía Barrera de Cerna, única testigo ocular de la masacre de la UCA.

Para leer la primera parte, visita el siguiente enlace.

Cada vez que vuelve a lo que la pasó en Miami, donde el FBI la mantuvo recluida a ella y a su familia durante una semana, los monstruos regresan a rondar el alma de Lucía de Cerna, la única testigo ocular de la masacre perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador el 16 de noviembre de 1989 en la UCA. Los fantasmas vuelven a Lucía. Se le nota en la cara, en los ojos, en el gesto entero. Los Cerna llegaron a Miami el 23 de noviembre, una semana después de los asesinatos en el campus universitario. Se suponía que iban a Estados Unidos a buscar protección porque en El Salvador sus vidas corrían peligro. Al llegar al aeropuerto, sin embargo, se encontraron con dos jesuitas cubano-americanos que se desentendieron de ellos, los padres Esquivel y García, y con una tropa del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Estado que les tenía preparada una semana de acoso sicológico y de privaciones para obligarlos a desistir de su testimonio. Hasta Miami llegó el coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, favorito de la embajada de Estados Unidos en El Salvador y eventualmente candidato del presidente Alfredo Cristiani para dirigir la Policía Nacional Civil, a hacerse cargo de los interrogatorios, a acusar a Lucía de prostituirse para los sacerdotes, a decirle que si volvía a El Salvador y no se retractaba de su testimonio la iban a matar… Esta es la historia de cómo dos gobiernos, el de Cristiani en San Salvador y el de George Bush padre en Washington, hicieron todo lo posible por callar la verdad de Lucía de Cerna. La base de este texto son entrevistas con los Cerna, con fuentes gubernamentales en Washington y documentos estadounidenses desclasificados.

Miami

Al sexto día los habían dejado sin comer. El FBI los había recluido en un hotel en Miami, cerca del aeropuerto, desde que llegaron a las 10 de la noche del jueves 23 de noviembre de 1989 en un avión militar francés, fletado desde Belice para sacarlos de El Salvador.

Los días anteriores Jorge Cerna y su esposa, Lucía, se habían alimentado con combos de comida rápida –hamburguesas sobre todo, según recuerdan–, uno al día para cada uno. De pronto, un día, no hubo nada. Ni papas fritas ni Coca-Cola. Solo el agua del lavamanos. Los Cerna estaban incomunicados en un cuarto en el que los agentes del FBI habían cortado televisores y teléfonos; apenas podían asomarse a la puerta para ver solo un pasillo que Lucía recuerda como un interminable espacio oscuro.

A Geraldina, su hija de cuatro años, Lucía logró alimentarla aquel día porque, aún no recuerda cómo, logró meter en su bolsa de viaje un paquete de leche en polvo antes de salir de El Salvador. Hoy, 25 años después, Lucía de Cerna aún agradece a su hija por la paciencia.

“La niña siempre estuvo ahí con nosotros. Como nos interrogaban por separado, ella se quedaba con el que estaba afuera –de un cuarto de interrogatorios en una oficina del FBI en Miami–… Y, mire, esa niña se portó tan bien, que todo ese día que no nos dieron de comer no lloró, no protestó”, recuerda Lucía.

Jorge Cerna pone un nombre a lo que él y su familia sufrieron esa semana en Miami: tortura.

“Esa es la forma de presionar sicológicamente… era una forma de castigarnos, no a nosotros directamente, sino a través de la niña. Es lo que hacían en vez de ponernos la capucha o hacernos el avioncito como hacían en El Salvador”, dice Jorge, tras escuchar de nuevo el relato de su esposa.

La preocupación de los agentes estatales estadounidenses y salvadoreños por el testimonio de Lucía había empezado la noche del 22 de noviembre, cuando la embajada de los Estados Unidos en El Salvador recibió informes según los cuales una testigo ocular de la masacre de la UCA estaba a punto de dejar San Salvador para viajar a Estados Unidos, donde los jesuitas habían gestionado refugio a través de otras comunidades de la Compañía de Jesús.

Un cable enviado el 16 de diciembre al Departamento de Estado en Washington por el embajador en San Salvador, William Walker, da cuenta de los pormenores de la operación estadounidense para interceptar a los Cerna. Queda claro, al comparar la cronología reproducida por Walker, un mes después de la masacre, con los recuerdos de Lucía y con el relato que de aquellos acontecimientos han hecho investigadores, diplomáticos y otros jesuitas, que el principal objetivo de Estados Unidos era contener el daño político que podía causar a la administración Cristiani y a la Fuerza Armada el testimonio de la empleada que había visto a cinco soldados uniformados entrar a la residencia jesuita en la que los seis sacerdotes y dos asistentes fueron asesinados.

Estados Unidos no estaba listo, cuando Lucía declaró cinco días después de la masacre ante un juez salvadoreño lo que había visto, para conceder ante la opinión pública en Washington que el ejército, al que seguían apoyando tras 9 años de conflicto armado, había asesinado a sangre fría a seis sacerdotes católicos y a dos mujeres indefensas. Estados Unidos, se lee en el cable de Walker, quería hacer un control de daños previo con Lucía de Cerna: Estados Unidos se disponía a quebrar la voluntad de la mujer y su familia.

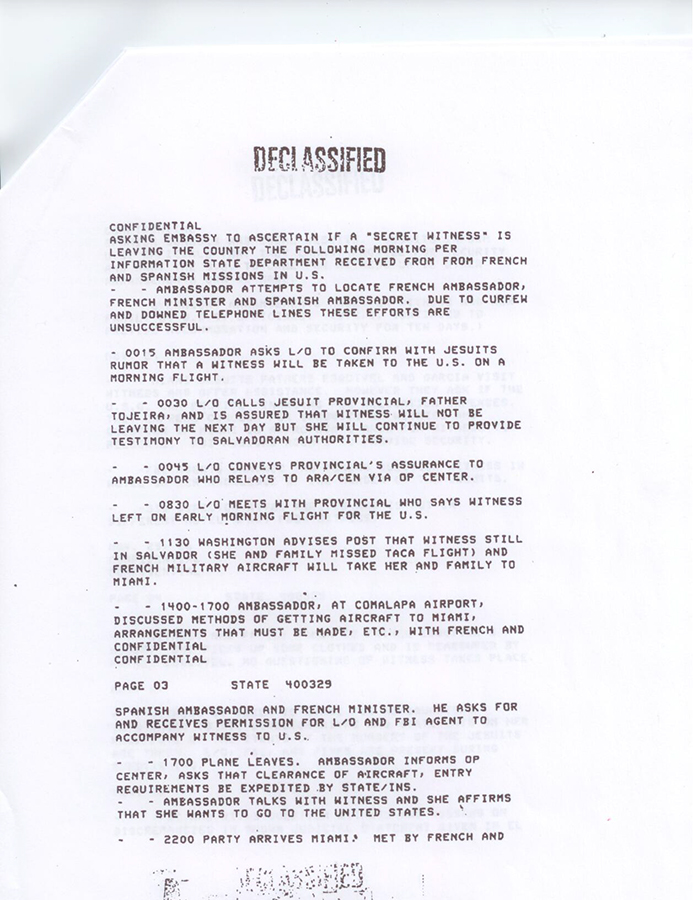

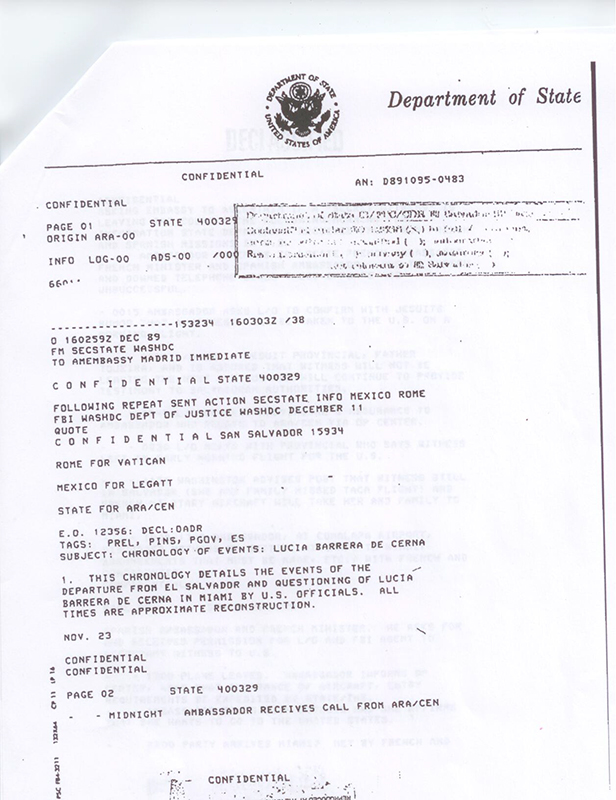

Parte de los documentos estadounidenses desclasificados que relatan la versión oficial sobre la estancia de los Cerna en Miami.

“Cada vez que me acuerdo me enfermo, porque siento como que ahorita está pasando. Yo sufría mucho de los nervios, estuve deprimida… Lloraba y lloraba y no me detenía”. Han pasado dos décadas y media desde Miami, pero Lucía no olvida: el vejamen sigue retorciéndole la entraña.

A la medianoche del 22 de diciembre, según una cronología confidencial de los eventos relacionados con Lucía de Cerna, elaborada a mediados de diciembre de 1989 en Washington con insumos de Walker, el embajador recibió una llamada telefónica del Departamento de Estado en la que le pedían que confirmara si un “testigo secreto” se aprestaba a dejar El Salvador.

Entre las 00:15 y las 14:00 horas del 23 de noviembre, William Walker pasó pegado al teléfono. Habló con sus homólogos francés y español en San Salvador para confirmar la identidad de Lucía de Cerna; habló con la Compañía de Jesús para ofrecer su ayuda y viajó hasta el aeropuerto en Comalapa para dar fe de la salida de la testigo.

Según este recuento, Walker habló con Lucía en Comalapa y fue ella quien le dijo que quería ir a Estados Unidos. La mujer y su esposo lo recuerdan de otra forma. “El embajador gringo ni nos saludó; nos vio con tanto desprecio”, cuenta de Cerna.

José María Tojeira, el provincial jesuita al que Lucía relató por primera vez lo que vio la noche del 15 de noviembre en el campus de la UCA, no dudó en acusar a la Embajada estadounidense de mentir cuando se enteró de la suerte que los Cerna habían corrido en Miami. “La Embajada hizo un compromiso de acompañar a la testigo y de entregarla a la Compañía de Jesús. En lugar de eso, la testigo fue entregada a policías estadounidenses durante ocho días bajo pretexto de que era por su seguridad, nunca atendieron a lo que se había acordado aquí”, escribió el sacerdote en un comunicado de prensa publicado el 12 de diciembre de ese año.

Dos días antes, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, había dicho que Lucía de Cerna fue sometida a interrogatorios “agresivos y violentos”.

En una carta que envió al máximo jerarca jesuita en Estados Unidos, el reverendo Patrick J. Burns, el entonces director del FBI, William S. Sessions, aseguró que “los testigos fueron tratados en forma cortés y profesional y que todas las entrevistas fueron conducidas en forma profesional…” El jefe del Buró dijo incluso: “Adicionalmente, personal del FBI llevó a los Cerna a hacer turismo por varios sitios de Miami, a visitar a conocidos jesuitas el fin de semana y durante almuerzos…”

Los Cerna no lo recuerdan así: Jorge y Lucía aseguran que los mantuvieron encerrados en un cuarto de hotel y que no les permitieron ver a nadie al menos durante una semana. De hecho, en ningún otro documento desclasificado hasta la fecha hay referencias a las supuestas salidas de los Cerna por Miami o a encuentros con amigos jesuitas. La Comisión Moakley estableció: “Nadie preguntó a la familia Cerna si querían tener un abogado, si querían llamar a un miembro de la comunidad jesuita, o alguien en quien confiaran para que los acompañara durante los extensos interrogatorios”.

El doctor que era coronel

Jorge Cerna es un hombre de voz suave que casi siempre acompaña sus palabras con una sonrisa. Una tarde fresca a mediados de septiembre de 2014, él y Lucía recordaron y volvieron a hablar de los eventos de 1989 frente a un periodista. Me invitaron a su casa de la calle Turquesa, en San José, California, a almorzar pupusas.

Mientras su esposa terminaba de poner la mesa, Jorge se entretenía hablando con sus dos perritos con voz infantil. Antes de llegar a los días en Miami, antes de pasar por sus recuerdos de lo que vio desde la ventana aledaña al jardín donde mataron a los jesuitas, Jorge Cerna ha pasado, en su plática, por la situación de los migrantes en California, por lo mal que está la seguridad en El Salvador. Ha mostrado, siempre con una sonrisa, fotos de su madre en la casa familiar de San Pedro Nonualco que cuelgan de su sala californiana. Jorge no ha dejado de sonreír. Aun cuando habla de la masacre su gesto es sereno. Es hasta que su mente llega a Miami que el gesto se endurece y las palabras parecen salir, incluso ahora, de rincones más oscuros.

Los recuerdos menos amables de Jorge Cerna, al menos así parece por la gravedad que adquiere su relato cada vez que pasa por ahí, son para el coronel Manuel Antonio Rivas Mejía.

Los interrogatorios a los Cerna empezaron el 27 de noviembre de 1989 y terminaron el 3 de diciembre, según el reporte preliminar de la Comisión Moakley –la fuerza de tarea de la cámara de Representantes de Estados Unidos presidida por el congresista Joseph Moakley y constituida para investigar la masacre de la UCA-, hecho público el 30 de abril de 1990.

Lucía recuerda que las sesiones en las oficinas del FBI duraban 12 horas. Desde el segundo día, según los recuerdos de los Cerna, estuvo presente el coronel Rivas Mejía, quien era entonces el jefe de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Policía Nacional de El Salvador. El embajador estadounidense de entonces, William Walker, le dijo a la Comisión Moakley que la presencia de Rivas no tenía nada de extraño: el militar era, explicó el diplomático, el responsable de la investigación oficial de la masacre.

Lo que ni Walker ni el FBI ni el Departamento de Estados han explicado nunca es por qué Rivas Mejía se presentó ante los Cerna como un médico que llegaba a Miami para atenderlos. Ni por qué el Buró se ha negado a desclasificar por completo las grabaciones de aquellos interrogatorios. Los recuerdos de los Cerna pintan escenas e intercambios que parecen justificar la discreción de las autoridades estadounidenses.

“A mí me dijeron que era un doctor de El Salvador el que había llegado a hablar conmigo. Yo empecé a decirle ‘doctor, no estoy enferma’. Pasamos tres días diciéndole doctor, pero en la tarde del miércoles (29 de noviembre de 1989), alguien abrió la puerta y le llevó un papel y le dijo coronel. Ahí fue que yo dije ‘Santo Dios’. Ahí fue donde descubrimos que era un coronel…”, empieza Lucía a relatar sus recuerdos sobre Rivas Mejía.

Quien dijo a los Cerna que Rivas Mejía era un médico fue Richard Chidester, el asesor legal adscrito a la Embajada en San Salvador, según consta en el relato que Lucía hizo a la académica estadounidense Mary Jo Ignoffo. El testimonio es parte del libro “La Verdad, a witness to the Salvadoran martyrs”, publicado el año pasado en California y escrito a cuatro manos por De Cerna e Ignoffo.

“Jorge, Lucía, mañana viene un doctor de El Salvador, pueden contestar a cualquier cosa que les pregunte, pueden decirle cualquier cosa”, describe Lucía su recolección de lo que Chidester les dijo.

Hay, en Estados Unidos, dos paquetes de documentos oficiales que hablan sobre estos interrogatorios. Ambos son, se entiende, la narrativa oficial. Uno es el reporte de la Comisión Moakley, que deja abiertas varias dudas sobre la legalidad de las sesiones y no es concluyente respecto del maltrato al que fueron sometidos los Cerna. El otro son los memos y cartas del Departamento de Estado, el FBI y la CIA que abordan esa semana de 1989, los cuales fueron desclasificados a mediados de los 90. Según este segundo paquete, la única razón por la que los Cerna fueron interrogados fue “la posibilidad de que pudiesen aportar más datos sobre la masacre”.

Ambos paquetes, no obstante, establecen con certeza que el interrogatorio duró una semana, que en las sesiones estuvieron presentes al menos dos agentes del FBI –identificados solo como Sánchez y Romero-, Richard Chidester y el coronel Rivas Mejía. Y que a los Cerna no les permitieron nunca que los acompañara un abogado.

Lo que Jorge y Lucía recuerdan sobre aquellos diálogos no está en esos documentos.

Echarse para atrás

“Lo que ese hombre (el coronel Rivas Mejía) fue a hacer fue a amedrentarnos… Mire, una destapada de cabeza que me dieron…”, cuenta la mujer.

Una vez, dice Lucía, Rivas Mejía le dejó claro lo que quería oír: “Vos sabés quienes son los que han llegado a matarlos… lo que pasa es que sos una prostituta que les debe favores sexuales a esos viejos”. Ella contestó, según recuerda: “Cómo va a creer, señor, yo hago la limpieza, la hago en la administración y la hago en la rectoría, también trabajo en las casas de ellos… vaya a buscar en las planillas de la UCA”. Así pasaron, según los Cerna, tres días de interrogatorio, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche.

También atacaba Rivas Mejía cuestionando directamente el testimonio de Lucía sobre los eventos de la madrugada del 16 de noviembre de 1989.La testigo recuerda, en el libro “La Verdad…”, uno de esos diálogos.

— Si tenías tu casa en Soyapango, ¿por qué estabas en la universidad?, le preguntó el doctor que era en realidad un coronel del ejército salvadoreño.

— Para estar segura, por la guerra

— ¿Cómo pudiste ver a los soldados?

— A través de la ventana, replicó Lucía.

— ¿De qué color eran los uniformes?

— Algunos verdes, algunos negros

— ¡Seguro sos la mujer maravilla para haber visto y oído tanto! ¡No entiendo cómo es que estuviste ahí! ¡Estás mintiendo!, bramó el coronel.

Diálogos como este se repitieron decenas de veces, según me contó Lucía este año y según lo escrito en el libro de la académica Ignoffo.

El acoso, dicen los Cerna, también venía de Chidester. “¿Saben cuánto estamos pagando por este hotel?”, solía preguntar el funcionario diplomático a Jorge Cerna. “Creo que su deseo era que dijéramos que no habíamos visto nada”, aventura Lucía en el libro. En la actualidad, Richard Chidester es asesor senior del Instituto Kuwaití de Investigación Científica, según su perfil en Linkedin. Factum le envió un correo electrónico para pedirle comentarios sobre los hechos de 1989 pero no hubo respuesta.

Los Cerna soportaron. Hasta que pudo más el miedo.

“Me decía (el coronel) unas palabrotas tan grandes. Me dijo: ‘¿sabés qué? Los jesuitas te odian’”, recuerda Lucía uno de los diálogos que la llevó al borde de la desesperación: “Está bien, yo puedo hacer mi trabajo… usted no quiere oír nada, yo no sé nada, no me mencione nunca más esto, mándeme para mi casa… Me puedo ir yo solo a vender pupusas en la calles, voy a hacer mi dinero, pero quiero irme a mi casa…”

Al final de una de las largas jornadas, cuando ya estaba por cumplir una semana recluido en Miami, Jorge Cerna se acercó a la puerta de su habitación de hotel para intentar cerciorarse de que el agente que los cuidaba, apostado en el pasillo, no estuviera tan cerca. Luego habló en susurros con su esposa: “vamos a decirles que no vimos nada… que oigan lo que quieran… hasta nos pueden matar aquí”. Lucía asintió.

Jorge llamó entonces al agente del pasillo para pedirle que lo llevará donde los oficiales que estaban en un cuarto aledaño. “Mañana vamos a hablar…”, les dijo.

Al día siguiente, frente a la grabadora, Jorge y Lucía Cerna dijeron ante agentes del FBI y el coronel Rivas Mejía que no sabían nada y que la noche del 15 de noviembre habían dormido en Soyapango… “Les dio una gran alegría. Uno de ellos hasta se levantó y me preguntó por qué no había dicho eso desde el principio: ‘ahí estuvieras tranquilo en tu casa’. Estaban contentos”, recuerda Jorge.

Luego, Lucía de Cerna contaría a miembros de la Comisión Moakley sobre la presión a la que estuvo sujeta, sobre la violencia de la que habló el Arzobispo Rivera y Damas. “Me sentí presionada… me asustaron, yo soy hipertensa y estaba muy amedrentada. Me preguntaban lo mismo una y otra vez”, dijo en su casa.

Luego de conceder, Jorge le plantó cara a Rivas Mejía. No sabe si fue la angustia de su esposa, o la que le provocaba a él que lo empujaran de nuevo a callar la verdad, pero se atrevió, ahí en un cuarto impersonal del FBI en Miami, sin abogado, luego de que quienes lo interrogaban a él y a su esposa dejaran a su hija sin comer, a retar al coronel. “Sos un mentiroso. Estuviste mintiendo. Lo que vamos a hacer es que te vas a ir para El Salvador y ahí te voy a dar una buena vergueada”, recuerda Jorge las palabras de Rivas Mejía. “Ta bueno, me voy para El Salvador… Llegando me consigo una buena pistola y vamos a ver si es cierto, pero cara a cara, de hombre a hombre, a ver si es cierto”, recuerda Cerna su respuesta.

El 29 de noviembre, según el cable 0 160259Z DEC 89 enviado desde el Departamento de Estado a las embajadas estadounidenses en Roma, México y Madrid, el FBI administró la prueba de polígrafo a Lucía de Cerna. Al día siguiente, Jorge también se sentó ante el detector de mentiras. La conclusión escrita en el cable: “Han concluido los polígrafos y la testigo muestra contradicciones en casi toda la declaración”.

Documento desclasificado del Departamento de Estado en el que el embajador Walker describe su versión sobre los interrogatorios en Miami.

Jorge Cerna vuelve a sonreír en el comedor de su casa, esta vez con una mueca irónica: “¿Y cómo iba a salir bien la máquina, si nos la pasaron sabiendo que nosotros no decíamos la verdad cuando decíamos que no vimos nada?”

Luego de que mintieron ante el polígrafo al decir que no habían visto nada la madrugada del 16 de noviembre en la UCA y que habían dormido en Soyapango la noche del 15, los Cerna volvieron al hotel. Según Lucía, Richard Chidester estaba muy contento: “Buen hombre, Jorge, gracias”, dice De Cerna que el funcionario estadounidense dijo a su esposo, “hoy llamaremos a alguien para que venga a traerlos”.

Horas después, el presidente Alfredo Cristiani daba declaraciones a la prensa local en San Salvador para informar que, en Miami, los Cerna habían programado una conferencia de prensa para desmentirse. También dijo el presidente que Jorge y Lucía eran “mentirosos”.

Según los Cerna, de hecho, oficiales del Departamento de Estado les informaron que al día siguiente de terminados los polígrafos habría una “reunión con periodistas que nos entrevistarían a nosotros para que dijéramos que no sabíamos nada”. La única razón por la que ese encuentro con la prensa de Miami no se llevó a cabo fue que dos jesuitas, a quienes el FBI permitió acceder a los Cerna tras las sesiones de polígrafo, lo impidieron.

Hoy, cuando recuerda todo aquello, Lucía no duda en afirmar que todos, el funcionario Chidester, el coronel Rivas Mejía, los oficiales del FBI -en resumen los agentes de Washington y San Salvador que los confinaron en un cuarto de hotel cuando no estaban interrogándolos durante doce horas seguidas cada día- no querían saber nada de la verdad; querían esconderla. Y, al intentar torcerle su verdad, la que había visto desde su ventana en la UCA, esos oficiales mataron algo dentro de Lucía.

“Me sacrificaron a mí para esconder la verdad. A los padres los habían destruido. A mí también me mataron, pero me dejaron viva”. Esas palabras de Lucía, dichas así de contundentes en su casa de San José, resumen otras que escribió en su libro: “Mientras estuve en Miami no pude parar de llorar, de tratar de explicar, pero ellos no me creían… Estaba enojada. ¡Estábamos en los Estados Unidos y aquí no querían saber nada de la verdad! ¿Dónde estaba su libertad? Ellos nunca quisieron que les ayudara a descubrir quién había matado a los padres”.

El viaje a otra parte

La Comisión Moakley establece el 3 de diciembre de 1989 como el último día en que los Cerna estuvieron en poder del FBI. El recuento que el matrimonio tiene de esas últimas horas tampoco está documentado en archivos oficiales, acaso, de nuevo, porque tiene muy poco que ver con la narrativa oficial.

La cronología oficial reconstruida por el Departamento de Estado y William Walker dice que “los testigos fueron entregados a los Jesuitas el domingo 3 de diciembre”. Según Lucía y Jorge Cerna, los sacerdotes jesuitas Paul Tipton y Joseph Berra llegaron hasta el hotel luego de las sesiones de polígrafo, el fin de semana del 2 y 3 de diciembre. Fue Tipton, un jesuita de Alabama, “fuerte como un león” según Lucía, el que se careó con los oficiales federales para impedir el encuentro con la prensa, y fue él quien gestionó que el otro sacerdote durmiera con los Cerna la noche antes de que el matrimonio saliera del hotel de Miami.

A partir de entonces empezó otro viaje para Lucía Barrera de Cerna, el recorrido por un largo camino en un país extraño. Después de Miami, Lucía lo verbaliza ahora sin confusión aunque admite que entonces no lo tenía claro por el miedo que se le había pegado en la piel, quedaba volver a gritar la verdad, como pudiera: decirle al mundo y a quien quisiera escucharla que sí, que ella y su esposo habían visto desde una ventana como cinco soldados entraban al jardín de la UCA en el que poco después serían asesinados los jesuitas, y que ella había oído al padre Nachito, como ella llamaba a Ignacio Martín-Baró, gritar a sus asesinos: “Esto es una injusticia… sois escoria”. No fue fácil.

Lucía tenía tanto miedo, cuenta Jorge, que se aferró a un gorro de invierno que el padre Tipton le dio en Alabama, hacia donde los Cerna fueron al salir de Miami, para esconderse del mundo.

— Yo sentía mucho miedo, y sentía que el gorro ese me amparaba, no me lo quitaba, cuenta en su casa de San José.

— Se lo bajaba hasta que casi le tapaba los ojos, secunda Jorge.

El esposo de Lucía también tenía miedo. Cuenta que en Alabama, el padre Tipton les consiguió espacio en una casa grande, situada en un descampado. El viento era fuerte. “Yo, por protección, le ponía doble llave a la puerta y me conseguí un garrote; a medianoche me ponía atrás de la puerta”, dice el hombre.

Aún con el gorro cubriéndole los ojos, Lucía se fue a Washington, al Capitolio, para volver a su verdad, a la que vio desde su ventana de la calle Cantábrico, la que le contó primero a los sacerdotes José María Tojeira y Francisco Estrada unos minutos después de las 6 de la mañana del 16 de noviembre de 1989. En los pasillos del congreso estadounidense y ante organizaciones no gubernamentales, Lucía volvió a vencer el miedo, a pesar de que el trauma de Miami estaba aún muy reciente, para volver a decirlo: a los sacerdotes jesuitas de la UCA de El Salvador los había matado el ejército.

Tras hablar en la capital de Estados Unidos, los Cerna viajaron a San Antonio, Texas, donde Jorge intentó conseguir trabajo como panadero, pero solo logró una oferta para ayudar en un supermercado a cambio de tres tiempos de comida. Finalmente, el matrimonio recaló en la universidad jesuita de Santa Clara, en California.

“Llegamos al aeropuerto de San Francisco el 7 de febrero de 1990, ahí los padres nos estaban esperando… los dos sabían español”, llega Jorge con un suspiro casi al final de su relato.

En 1995, los Cerna se establecieron en San José, al sur de San Francisco. Jorge tenía ya un trabajo a tiempo completo y Lucía empezaba, finalmente, a sanar sus heridas, gracias en gran parte a que empezó una carrera como enfermera que le permitió, entre otras cosas, cuidar la vejez de algunos de los jesuitas que le ayudaron a ella y a su familia a establecerse en California. Ya para 2001, el matrimonio compró una casa más al norte de San José. Geraldina creció y estudió en la universidad.

Hoy El Salvador queda lejos. Y Jorge es tajante cuando le pregunto sobre la posibilidad de regresar. “No”, contesta a secas.

Gracias en parte al testimonio de Lucía, pero también al de un mayor estadounidense, Erick Buckland, a quien un oficial salvadoreño habló sobre la participación del alto mando en la masacre, la verdad sobre los hechos del 16 de noviembre no se perdió para siempre. Buckland también fue acosado por su gobierno, como Lucía, para dar marcha atrás con su testimonio.

El 24 de febrero de 2010, Lucía Barrera de Cerna volvió a repetir su verdad, esta vez ante el juez de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de España. Vía Skype, frente a abogados querellantes que representan a los familiares de los jesuitas en la causa por terrorismo abierta en Madrid contra los militares que ordenaron la masacre y los que apretaron el gatillo, la testigo volvió a relatar. Ese testimonio, junto a los de otros testigos protegidos, ex funcionarios salvadoreños y españoles y militares salvadoreños, forma parte del sumario en el juicio español.

Dice Jorge: “Lo que nosotros vimos no le convenía ni al gobierno de El Salvador ni tampoco al de los Estados Unidos. No les convenía que se supiera que eran los soldados los que los habían matado a ellos, por la razón de que tenían algo en común (ambos gobiernos)… Si nosotros no hubiéramos dicho lo que vimos, así se queda, como el caso de Monseñor (Romero)”.

Lucía sabe ahora, lo cree, que su decisión de contar fue, en el fondo, un homenaje póstumo al padre Nacho Martín Baró: “Él siempre me enseñó a decir la verdad”.

Opina

3 Responses to “Una testigo contra dos gobiernos”

Revivir aquellos terribles momentos de crueldad, hipocresía, cinismo y saber que aún hay voces que justifican tanta maldad es realmente espeluznante.

Apasionante pieza periodística de Héctor Silva, he seguido la evolución de su trabajo casi desde sus inicios y me parece loable la excelencia que ha alcanzado. Felicidades.

El mayor Eric (sin “k” al final) Buckland llegó a El Salvador como un asesor militar con aspiraciones a convertirse en “Eric de El Salvador” (como el oficial británico Thomas Edward Lawrence llegó al Medio Oriente para convertirse en Lawrence de Arabia). Pronto quedó abrumado por la incapacidad de los oficiales militares salvadoreños y asqueado por su deseo de no cambiar, de permitir el asesinato de prisioneros, negarle pertrechos a sus propios soldados, de amasar fortuna y poder en lugar de combatir a sus enemigos. La historia de cómo se enteró de los asesinatos es fascinante y muestra los niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en aquel entonces http://www.nytimes.com/1991/08/05/world/some-us-advisers-fault-the-salvador-army.html

Hasta hoy he podido leer la segunda parte, excelente como la primera y triste historia, pero en la vida todo pasa por algo aunque en el camino haya enormes pérdidas, dolor y angustia. Felicitaciones.